魔王連獅子

(タイトー)

1991年10月25日/ベルトスクロールアクション/6800円

俺様は和風のゲームが大好きだ。

「源平討魔伝」とか「ザ・スーパー忍」とか。

西洋ファンタジーに忍者や侍がいると魅力3倍である。

タイトーの和風ゲームと言えば「ニンジャウォーリアーズ」が筆頭だが、

メガドライブには「ニンジャウォーリアーズ」はなかなか登場しなかった。

その変わりと言ってはなんだが、

タイトーから俺様の乾いた喉を潤すタイトルが登場した。

それが歌舞伎の連獅子スタイルで戦うベルトスクロールアクション、

「魔王連獅子」であった!

開発したのはファミコンの「マックスウォーリアー 惑星戒厳令」や、

ゲームボーイの「相撲ファイター 東海道場所」を開発していたKIDである。

余談であるが、「相撲ファイター 東海道場所」は相撲ゲームではなく、

相撲取りを主人公にしたサイドビューのアクションゲームで、

本作「魔王連獅子」と同じ匂いのする和風ゲームである。

おそらく当時の開発者に和風好きがいたに違いない。

KABUKI界の支配をもくろむ闇KABUKIを倒すため、

伝説のKABUKIソルジャーである白獅子と赤獅子が解き放たれるが、

呪いの絵巻物に封印されてしまう。

本作はそこから脱出する物語である。

・・というのが説明書に書かれた設定なのだが、

ソフトを起動してもそれらを匂わせる演出は一切無く、

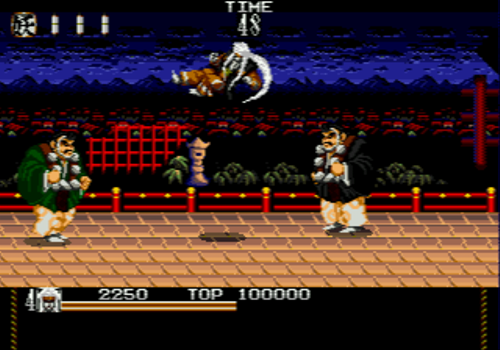

ゲームを開始するといきなり歌舞伎衣装の白獅子が操作キャラの

ベルトスクロールアクションが始まる。

Aボタンで張り手。Bボタンでジャンプ。

方向ボタン2回押しで前転。

前転中にAボタンでスライディング。

敵とキャラを重ねるとホールドする。

そこでAボタンを押すと投げ飛ばす。

Aボタンを押しながらホールドするとジャイアントスイング。

ホールドしてからBボタンでジャンプしてからAボタンを押すと、

逆さ落としとなる。

ゲーム進行中に巻物を拾うと蓄積される。

Cボタンを押すと妖術を使う。

そのとき所持している巻物の数で妖術が変化する。

妖術を使うと巻物が全て無くなるので集め直す必要がある。

ゴールデンアックスと同じシステムだ。

アイテムには他に

回復する寿司、投げて攻撃できる扇子、

より強い攻撃が出来る十手などが落ちる。

ゲームの舞台は何となく和風っぽい世界。

このゲームは敵に攻撃されてもあまり体力は減らないのだが、

舞台から落ちると一発で残機が減る。

コンティニューは3回しか出来ないので、

落ちて死ぬとエンディングまでに生き残るのは厳しくなる。

ボスキャラは鵺、鬼、輪入道、天狗・・といった妖怪たち。

なかなか素敵だ。

最終ボスは闇KABUKI首領。

ここで悲しいお知らせ。

このゲームの難易度は「易しい」と「難しい」しか無いのだが、

デフォルトは「易しい」になっている。

そのデフォルト設定でプレイしても、最終面のステージ6に入れず終わってしまう。

自分で「易しい」に切り替えたわけでもないのにヒドイ。

DIRECTOR

HOSODA KINIHARU

GRAPHIC DESIGNER

MAKIO KATAOKA

IKECHAN

ICHIRO KANNO

MASATAKA FUKUNISHI

NO MORE KATOH

HIROKUZU HIRAIWA

GAME DESIGNER

WAO IWAO

M KATAOKA

HOSODA KUNIHARU

YU JEU

SOUND

KANEDA

DEBUG

KIMURA

KISO

SAITHO

KUSUNOKI

MATSUDA

OOHHARA

KANNO

SPECIAL THANKS

HISAYOSHI ICHIKAWA

SHINTARO

KIDO

ZENCHAN

S USUI

TENSAI INOCHAN

G BABA

GENCHAN

H TERUMI

SAMEJIMA

HATANO

Y HORIKOSHI

PROGRAMMER

UEKI

本作は世界観とキャラクター設定以外は真面目な作りで、

システムもオーソドックスそのもの。

バカゲーのような雰囲気を出しながらも

全然おバカな演出をしてこない。

それどころか導入部やエンディングなど、

バックボーン説明の演出すら全く挿入されていない。(^^;

難易度に関しては良心的で、

攻撃が敵より速いので先制攻撃が決まりやすく、

下手なベルトスクロールアクションにありがちな

一方的にボコられるストレスがほとんど起こらない。

つまるところ

「歌舞伎の連獅子を操作するベルトスクロールアクション」

というコンセプト一本だけで真面目に作ったストロングスタイルなゲームなのである。

強いて特徴を挙げれば、二人同時プレイを実現させた事ぐらいかな。

(スペック的な理由でコンシューマ機では珍しかった)

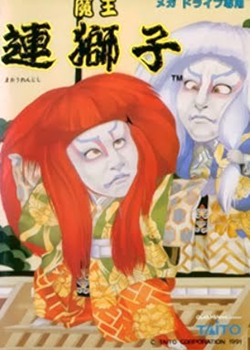

キャラクターも和風好きにはカッコ良く見えていたけど、

そのカッコ良さを理解していないと思われる

デフォルメの効いたパッケージデザインには説教したい。