HARAKIRI

ゲームアーツ

1990年7月20日

PC-8801mkIISR以降

8700円

フロッピーディスク4枚組

1990年当時、国盗りSLGの覇権を握っていたのは光栄だった。

あの頃のPCゲーマーの多くは、

「信長の野望」シリーズや「三國志」シリーズで眠れぬ夜を過ごしていたはずだ。

ゲームアーツと言えば「テグザー」でSRシリーズを牽引し、

擬似3Dシューティングの「シルフィード」、

キャラクター麻雀の「ぎゅわんぶらあ自己中心派」、

アクションRPG風の「ゼリアード」と、様々なジャンルにチャレンジしていった。

88の時代も終盤を迎える頃に発表されたのが本作「HARAKIRI」。

そのジャンルは国盗りSLGだという。

光栄の一強状態だったジャンルに

ゲームアーツが満を持して取り組むとどんなものが出来上がるのか?

第一報を雑誌で見てから、ワクワクが止まらなかった。

本作はアメリカ在住の日本文化研究家J.S.STAINBURG氏が原作を担当した

・・という設定で作られている。

J.S.STAINBURG氏はマニュアルにも写真が掲載されているが、

実際には架空の人物である。

つまり本作は

「アメリカ人が考えたデタラメな日本史を国盗りSLGにした」というコンセプト

でまとめられているのである。

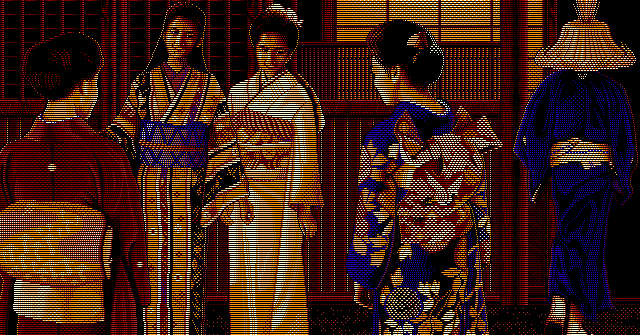

まずはオープニング。

これがとても美しい。

当時はこれを観るためだけに起動したりもしていた。

なお、このゲームはディスク4枚組なのだが、

そのうち2枚をこのオープニングで使っているw

(エンディングでも使ってるかも)

【物語-プロローグ】

SAMURAIの統領であるSHOGUNは、毎年全国の有力DAIMYOを呼び集め、

桜の鑑賞会HANAMIを行った。

HANAMIに来るDAIMYOは皆、NENGUという貢ぎ物を差し出さねばならなかった。

HANAMIは、勢力の拡大を行わせないためのSHOGUNの策略でもあった。

歴代のSHOGUNの中でも、特にYOSHIMUNEはHANAMIが好きで、

DAIMYOたちに命じてサクラが千本も続く見事な並木通りを作らせた。

元禄十四年三月十四日の正午、日本で第二の実力者、ASONOは、

YEDOのKINKAKUJIに向かう途中、BLACK-BELT-NINJAに襲われ、

MIKADOから預かっていたCHANOYUの道具を壊されてしまった。

ASONOは、自分の実力を妬むSHOGUNの陰謀であることを見破り、

SHOGUNを糾弾しようとした。

しかし、ASONOの機先を制し、

SHOGUNは、ASONOがCHANOYUの道具を壊したことを責める。

「CHANOYUの道具一つ預かることのできない田舎マイナーDAIMYOめっ!」

と全国から来たDAIMYOたちの前でののしられたASONOは、HAJIを感じる。

正しいSAMURAIの礼儀を知るASONOは、あまりにHAJIに耐えきれず、

その場でHARAKIRI(切腹)をしてはてた。

第一の家来、KAROであるOH-ISHI以下、ASONOに仕えた四十七人の家来は、

ARUJIであるASONOが理不尽な理由からHAJIを受けたことを知り、

復讐に燃える。

四十七人のBUSHIは、BUSHIDOの精神に基づき

ARUJIの仇を打つことを天に誓った。

ASONOの死から一年が経ち、再びHANAMIが行われるシーズンがやってきた。

城門の外には、SOBAYAに変装したOH-ISHI以下四十七人がいる。

HANAMIを行うため、城を出てきたSHOGUNを襲い、見事に命を奪い、

彼らはASONOの名誉回復に成功した。

元禄十五年十二月十四日、

SHO-GUN-YOSHIMUNEが「桜の廊下」で殺されたこの事件を

「四十七人の変」という。

後継ぎがいないうちにSHOGUNが死んだため、

SHOGUNのポストは空いたままになった。

全国の有力なDAIMYOたちはSHOGUNのポストを狙って争いを始めた。

そして果てしない大乱の時代が幕を開けた。

このゲームは1人から4人まで遊ぶ事ができる。

また、難易度も1~5まで選択可能。

それらを選択したら担当する武将を決める。

選択できるのは以下の通り。

源頼朝

源頼朝

初期国:陸奥、陸中、羽後

日本史上最大の兄弟喧嘩をしたサムライ。

領土は最北端に持っているため、侵略されるおそれが少ないが、

いかんせん優秀な武将が少ない。

伊達政宗

伊達政宗

初期国:陸前、岩代

独眼竜とおそれられた片目のサムライ。

まわりには強力な大名がひしめきあい、非常に危険な状態にある。

スキをつき、果てしない天下統一を目指せ。

大老井伊

大老井伊

初期国:羽前、水戸、富士、若狭、大坂、因幡、阿蘇

ショーグンの死亡後、補佐役にあったため、

現在その直轄領を治めている。

全国に領地が散っているために守りにくく、その命運は風前の灯火である。

武田信玄

武田信玄

初期国:日光、山梨、軽井沢

「風林火山」を旗印とする大名坊主。

「武田二十四将」と言われる勇将達を配下に持っているが、

地理的には恵まれていない。

上杉謙信

上杉謙信

初期国:佐渡、越中

武田信玄と対立している。

これは信玄が茶の湯に使う砂糖が手に入らず困っているときに、

塩を送りつけたため、信玄が激怒したためだという。

三船徳川

三船徳川

初期国:成田、東京、伊豆

豊臣の死後、日本最高実力者「ショーグン」になった大名。

配下の武将は愚直で有名だが、豪勇で機知の才能に長けている。

織田信長

織田信長

初期国:三河、尾張

破壊と殺戮を繰り返し、自らを大魔王と称した戦国のキリン児。

近世への脱皮を促し、逸早く鉄砲を戦に取り入れ、戦術を一変させた。

石田三成

石田三成

初期国:能登、越前

もとは豊臣秀吉の部下であった。

南町奉行(裁判官)から出世してきたため、

戦術的な能力は低く、部下の信頼も薄い。

かつて御船と戦って敗れた。

豊臣秀吉

豊臣秀吉

初期国:伊勢、京都、紀州

農民から驚異の出世で大名まで伸し上がり、ついに天下人となった。

センゴク・ドリームの具現者とも言える人物である。

明智光秀

明智光秀

初期国:神戸、但馬

裏切り不忠サムライとして非常に有名である。

もともとは織田信長に仕える武将であったが、

突発的に反乱を起こした。

本能で生きているらしい。

毛利元就

毛利元就

初期国:広島

「三本の矢」という伝説が毛利家にはある。

一人に対して三人がかりで襲いかかれば絶対に勝てるという家訓で、

集団戦法を教えたと言われる。

平 清盛

平 清盛

初期国:長門、出雲

ペイ家とゲン家と日本を二つに分けて統治していたほどの大名であった。

ゲンペイウォーズが起きてからというもの勢力を弱め、衰退してしまった。

足利尊氏

足利尊氏

初期国:阿波、讃岐、土佐

帝による神聖政治を打破し、

サムライの武士道に基づいた政治をすべく挙兵した大名。

地方のサムライの信任を得て、勢力をのばしている。

北条氏康

北条氏康

初期国:伊予、大分、日向、桜島

ゲン家の補佐役でありながら、独立して大名となり、

すでに四ヶ所もの国を治める。

籠城がお家芸で侵略をものともしない。

S.小杉

S.小杉

初期国:筑前、筑後、長崎

説明するまでもない。

忍者大名としてアメリカでも有名な忍者である。

白帯忍者や黒帯忍者を大量に抱え込み、

妖しい勢力をもって天下を狙う。

島津義久

島津義久

初期国:薩摩

関ヶ原の撤退作戦では、死をも恐れぬカミカゼアタックで、

二百倍にも及ぶ三船の兵と戦った。

まさに日本史オールスターといった感じ。

アクションスターのS.小杉までいるのがデタラメでイイね。

好みで決めれば良いのだが、

このときどの武将を選ぶかでゲームの難易度が全然変わるのでよく考えよう。

今回は源頼朝を選択してプレイを進めてみる。

源頼朝は最北端の領地。

周囲に複数の対抗勢力があると動きづらいので、その点で有利だ。

ゲームの目的は天下統一だ。

滅亡するか選択した大名が寿命で死ぬとゲームオーバー。

1ターンでコマンドはいくらでも実行可能。

終了を選び、他国も全て行動を終えると季節が切り替わる。

春夏秋冬の4ターンで1年が経過。

秋には税収が入り、それを元手に富国強兵を目指し、

頃合いを見計らって隣国に攻め入る。

全体的な構成は信長の野望の簡易版と考えて良いだろう。

ではコマンドを詳しく説明しよう。

情報

国・大名の情報

国ごとの情報と大名の情報を見る事ができる。

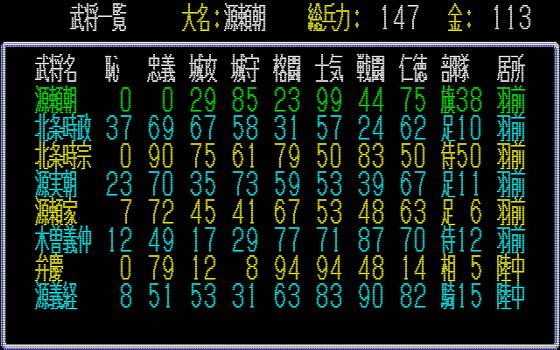

武将一覧

各国の大名と武将の能力を見る事ができる。

手下の忍者一覧

忍者には上忍と下忍がおり、下忍は戦闘のときの兵として使い、

上忍は忍者コマンドで選択できる。

内政

国の開発

自分の全領地の開発に投資する。

国力が上がる事で税が多く入るようになる。

費用は国力や国の数で算出される。

築城

城レベルを上げる。城レベルが高いほど費用は高くなる。

ほうびを与える

配下の武将に金を与える事により忠義の値を上げる。

切腹を命じる

配下の武将にハラキリを申しつける。

武将が死ぬとその武将の兵は離散する。

なお、ハラキリは武将の恥が蓄積されても起こる。

貴重な人材が無くなるのは痛手なので気を使う必要がある。

外交

不戦同盟交渉

友好度が高い国と同盟を結ぶ。

成立すると互いの国への戦闘は行えなくなる。

攻守同盟交渉

不戦同盟中の大名と攻守同盟を結ぶと、

他の大名から攻め込まれたときや、隣接した国に攻めるときに援軍が来る事がある。

逆に同盟国がそうなったときには援軍を要請される。

同盟破棄

同盟を一方的に解除する。

贈物

他の大名に金を贈り友好度を上げる。

調略

内応工作

攻城戦が始まったときに敵の家臣を裏切らせる。

武将が裏切った場合は、攻城戦で「内応待ち」を選べば城レベルが激減する。

寝返り工作

成功した場合、すぐに自分の国の家臣になる。

このとき仕えていた兵も移動してくる。

軍事

軍事コマンドが使えるのは1ターンに1回だけ。

移動

自分の領地内で、大名や武将を移動させる。

戦争

領地に隣接した敵国に攻め入る。

このとき戦争に参加する武将を選択するのだが、

その配下の兵1人につき金1を消費する。

徴兵

武将ごとに兵を増やす事ができる。

兵1人あたりの金額は兵の種類により異なる。

兵の種類は武将により決まっている。

これにより

「能力は高いのに兵を増やすコストが高過ぎてなかなか使えない」

といった事が起こる。

最大徴兵数は国力により変化する。

旗本(3)、侍(2)、足軽(1)、相撲(5)、鉄砲(6)、騎兵(8)、忍者(6)、浪人(1)、農民(1)、

元兵(2)、元騎兵(7)、南蛮兵(3)、南蛮鉄砲(6)

忍者

忍者で出来る事は「敵国を混乱させる」「悪い噂を流す」「敵に恥をかかせる」の3つ。

忍者を放つと相手国の忍者が妨害してくるので、コマンドバトルで勝負する。

勝負に勝つと目的を達成できるというわけだ。

機能

データを保存する

データを読み込む

合戦方法の変更

合戦を自動戦闘に切り替える事が可能。

音楽の選択/数字設定/マップ切り替え/効果音切り替え/設定終了

音楽は日本風、中国風、大河ドラマ風の3種類を切り替えられるなど、

様々にカスタム可能だ。

終了

ターンを終えるにはこの「終了」を選択する。

~侵略~

隣国に攻め入ると、まず一騎打ちをするかどうか決定する。

防御側が申し出て、それを受けたら成立。

なお一騎打ちを断ると兵力が1割下がる。

一騎打ちは相撲勝負であるw

そして一騎打ちに負けると恥が上がり、全軍の兵力が3割ほど下がる。

合戦モードでは武将ごとにヘックスマップを動かす。

地形や兵種の相性、兵種の特殊攻撃などを考えて動かそう。

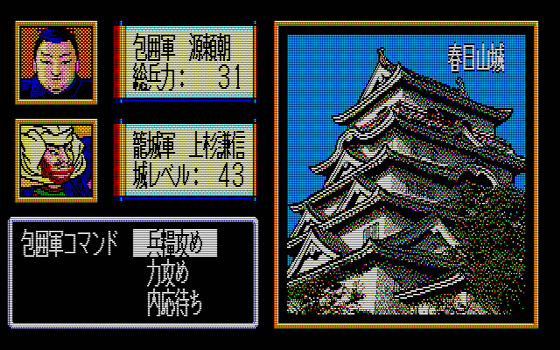

防御側の戦力が無くなるか、籠城を選択すると攻城モードとなる。

攻撃側は「兵糧攻め」「力攻め」「内応待ち」といったコマンドを選択し、

城レベルを0にしたら勝利。その前に総兵力が無くなったら占領失敗となる。

~厄災イベント~

ゲームを進めていると、様々なトラブルが襲ってくる。

日照り、厳冬、地震、疫病、津波、海賊の略奪など。

そんなイベントの中でこのゲーム最大の難関は「元寇」である。

元寇は長門国・筑前国・長崎国に出現し、戦争を仕掛けてくる。

防御側が負ければそこは元寇の領地となり、日本侵略を続ける。

元寇はめちゃめちゃ強いので、元寇が出現する前に日本統一をしてしまうか、

元寇に対抗出来る戦力を何とか用意しておくしかない。

(元寇がいつやってくるかはランダムである)

ちなみに俺様はこの元寇を攻略する事が出来ず、

本作で天下統一を果たせていない。

(なお、元寇以外にも「一向宗」「黒船(ペリー)」といった勢力も出現するらしい)

THE ORIGINAL STORY BY

J.S. STAINBURG

GAME DESIGNED BY

TAKESHI MIYAJI

DATA PRODUCED BY

YUZO SUNAGA

MUSIC COMPOSED

MECANO ASSOCIATES

CHIEF GRAPHIC DESIGNER

MAMORU SAWA

ASSISTANT GRAPHIC DESIGNER

TAKAHIRO OKANO

MANUAL EDITORS

N.KOBR

MARIKO UEMURA

TOSHIYUKI UCHIDA

MUSIC PROGRAMED BY

TADASHI SHIMAYAMA

MASAKUNI MITSUHASHI

GRAPHIC ART BY

MITSURU TAKAHASHI

DEMONSTRATION PRODUCED BY

JAPAN ART MEDIA

PRESENTED BY

GAME ARTS

本作は「信長の野望」との差別化として

「デタラメ日本史」というテーマを採用したように思えるが、

プレイするとちょっと印象が変わる。

これ差別化じゃなくて「信長の野望のパロディ」じゃないかと。

「信長の野望」を知っているからこそ、

デタラメ日本史によって似て非なるものになっている本作を笑う。

そういう商品になっているように思う。

結果的に本作は「信長の野望」のような人気シリーズに発展することはなく、

「知る人ぞ知る怪作」といった評価に落ち着いている。

その要因は何点か思い当たる。

まずリリースされた1990年は、

すでにパソコンの主力は16ビットに移行し始めていた中で、

88でしかリリースしなかった事。

そして「信長の野望」が

幅広いユーザーが楽しめる懐の深い難易度だったのに対して、

本作は普通にプレイしていたらゲームオーバーは避けられない

チャレンジゲームだった事である。

ちなみにこちらはパッケージに付属されている「忍者本」。

架空の人物J.S.STAINBURG氏がまとめた忍者研究について記されているw